[心路历程]

我与真菌打了一辈子交道,在党和国家的培养下,建立了中国第一个隐球菌专业实验室,发现了 9 种新的致病真菌,荣获颇多奖项,虽然已经进入耄耋之年,但我觉得依然不能停下脚步,期待着将自己的实验室建成一个集聚国内外优秀科研人员的医学真菌学研究高地。

我从小就把救死扶伤作为自己的理想,在当年准备高考时,恰逢军队来招人,我毫不犹豫地申报。可是,第一次因为有海外关系,空军没有去成,第二次因为体重不达标,海军也没去成。第三次,第四军医大学来招人,看上我成绩名列前茅。负责招人的老师问:“一个人出身是没有办法选择的,但是革命道路是可以选择,问题是你愿不愿意为国防卫生事业服务?”“我愿意!我就想当医生,为广大军人服务。”于是我终于如愿以偿,进入第四军医大学,实现了当医生的梦想。1961 年,我从原第四军医大学毕业后,来到了位于上海的长征医院。当时在不少医学院学生中,流行着追求“大城市、大医院、大科室”的“三大”目标,但我毅然决然地选择了不起眼的皮肤科。我认为,皮肤病虽是小科,却是老大难问题,给许多病人带来终生痛苦,我愿做该领域里的“拓荒者”,解开人类尚未启开的难题。

“哪里有困难就到哪里去”是我在工作道路上始终坚信的事,于是在走上工作岗位之后,毅然决然地选择了与“真菌”较量。中国的真菌病学研究起步晚,发展慢,我决心用自己矢志不移的斗志,硬生生闯出一条路。让我真正走进真菌病研究领域的是一次难忘的诊治经历。1979 年,医院收治了一名高烧、昏迷的中年男子。在进行腰穿检查后发现,患者是隐球菌性脑膜炎。由于患者病情十分危重,几天后便很快不治身亡。“这是我碰到的第一个隐球菌性脑膜炎病人,起病急、来势凶、治疗难,这让我倍受刺激,决定攻克这个难题。”那次经历,让我鼓起“拓荒”的勇气。因为缺乏对真菌的认识,我骑着“老坦克”去复旦大学微生物系当起了一年多的“走读生”,从基础理论、临床观察、做实验开始,深入真菌“集中营”,一步一步地识别致病真菌的真面目,摸清它们的基本习性。

机遇总是青睐有准备的人。不久,医院收治了一位 27 岁的脑膜炎患者,患者剧烈头痛,喷射性呕吐,体温达到 40 度以上,意识丧失,所有抢救都没有效果……家属已经开始准备后事。我敏锐地发现疾病的关键所在是隐球菌,我打破了常规治疗,立即采取抗真菌药物注射等一系列综合诊疗措施,逼退了病魔。三个月后,患者痊愈出院。

43 岁的脑膜炎患者老孙,则给我带来更大的挑战。这名患者感染的真菌比较特殊,我当时在显微镜下看到了一个从未见过的长棒型真菌。

这究竟是什么东西?我带着真菌样本请教各大医院的真菌病学权威,大家都说没见过,一位老教授说,“这大概是污染菌吧。”

“污染菌怎么会引起脑膜炎?”我对这种解释并不认同,当时我就下定决心要弄清楚这个真菌的真面目,于是开始了对这个真菌长达三十年的研究。

我首先通过动物试验,来证实这个真菌并不是简单的“污染菌”。我把真菌打入小白鼠腹腔、大脑后,小白鼠果然感染了脑膜炎并死亡,证实这个真菌正是引发脑膜炎的元凶。通过多学科攻关,我和复旦大学、中科院研究所合作研究,结果发现这个真菌是格特隐球菌的变种,并且为其命名为“格特隐球菌 ITS C 型(S8012)”,寓意着1980 年 12 月由长征医院在中国上海首次发现。目前,这个菌株被美国 ATCC、比利时及荷兰的菌种保藏中心永久保藏收录,并向全世界供应。

在隐球菌上的研究突破对我来说是一个很大的鼓舞。在国内隐球菌研究几乎一片空白的时候,那个时候我就打算成立一个实验室。1985 年,我创建了中国第一个隐球菌专业实验室。经过 25 年的努力,当年那个 18 平米的实验室已经扩展到 500 多平方米,成为上海医学真菌学、分子生物学重点实验室,上海市医学真菌研究所。

实验室创立初期,为寻觅真菌样本,我的足迹踏遍了大江南北、边防海岛,收集了大量的真菌标本。

“我们到各地去交流都会提出跟他们交换菌种,我和我的学生每次出国交流也都保持着交换菌种的习惯,现在我们实验室的隐球菌菌种种类是全国最全的。” 研究经常会有遇到挫折的时候,查不到文献、辛苦培养、分离却一无所获……但我总说:“失败不要紧,我可以接受考验。即使在科学研究遭遇失败的时候,我也一直坚信,我们一定会成功。”

正是这种锲而不舍的精神,迄今为止我在我国先后发现 9 种新的致病真菌和新的疾病类型。

比如糖尿病患者,由于免疫系统处于明显抑制状态,所以易于发生真菌感染。一例 56 岁糖尿病女性患者,是一名园丁,因为发热、咳黄白色痰,并且常感到疲惫而到长征医院就医。胸部放射影像学检查发现,其左肺有一个空洞,CT 扫描显示空洞内有一个不透光的球形实质阴影。这种图像几乎就可以断定是肺曲霉球了,但我并没有盲目下结论。肺部的这种真菌球一般都认为是曲霉引起的,也就是肺曲霉球,但我觉得,不可能所有肺部的真菌球都是曲霉引起的。跟多年前那次到手术室取肺曲霉球标本一样,我还是决定要有自己人去手术室取样,以避免标本中的菌被破坏。于是,他派学生跟着主刀医生进了手术室,取回了标本。

表型的鉴定结果初步提示,这种菌似乎并非曲霉菌。果然,培养结果鉴定为青霉。在通过分子生物学测序技术获得了该菌的序列后,再将其与 Genbank 数据库中的序列进行比对,我们最终确定该菌为胶 囊 青 霉(Penicillium capsulatum)。随后,还将该菌株的序列与其他青霉属菌种进行了系统进化分析。慎重起见,我又请了国际上有名的、专门鉴定青霉的荷兰专家 Jos Houbraken 一起鉴定这一菌种。最后证实,我们的研究结果是正确的。

经过药敏试验,我筛选出了适于这例56 岁女患者的药物,患者用药后治愈,并且没有复发。无论从诊断还是治疗,这都是一项创新性工作,而且是来自中国医生的原创。

2012 年 10 月,我将这一菌种提交给了荷兰微生物真菌保藏中心 CBS,经过一年 的 鉴 定 和 确 认,2013 年 10 月,CBS收录了这一致病菌,在这里,它的菌号为CBS 134186(= Liao WQ-2011),这是历史上,按国际命名法,在医学真菌领域中,首次用中国人的名字直接命名致病菌种。

自 1982 年起,我的研究领域拓展至各类高危人群致病真菌的防治研究,明确中国肾移植、烧伤、放射伤等高危人群真菌带菌谱主要有 11 属 28 种,采用针对性防治措施使肾移植病人真菌感染率显著下降。针对非艾滋病合并隐球菌感染的特殊情况,我提出的分期综合疗法,使非艾滋病隐球菌治疗的治愈率从 67.5% 上升到 97.5%,达到国际先进水平。作为一名军人,我还致力于军队真菌病的防治研究,在自卫反击战中,研制的复方酮康唑霜、复方奈替芬霜、防霉鞋垫、防癣裤、AB 抗菌布等,广泛推广应用,有效解决了真菌引起的“烂裆”等问题,大大减少了非战斗减员;主持并且完成了军队重点课题“东南沿海部队高发皮肤病的防治研究”,显著降低了部队浅部真菌病的患病率 , 有效地保障了战斗力。

我出生在新加坡,3 岁回到祖国,是在五星红旗下戴着红领巾 , 别着共青团团徽成长的 , 是党、国家、军队把我从一个无知的少年培养成为人民服务的军医 , 是党、国家、军队把我从一个海外的游子培养成为中国工程院院士,我感恩党和祖国人民的培养。我作为一名医生,职责就是救死扶伤,治病救人;作为一名军医,就必须为国防卫生事业服务,为广大官兵服务;作为一名院士,更要做好传帮带,支持帮助年轻的医生们迅速成长,使他们青出于蓝而胜于蓝。我的座右铭与大家共勉:为理想追求不断,矢志不移,为事业百折不挠,坚韧不拔。让我们为实现中华民族复兴的伟大梦想共同奋斗!

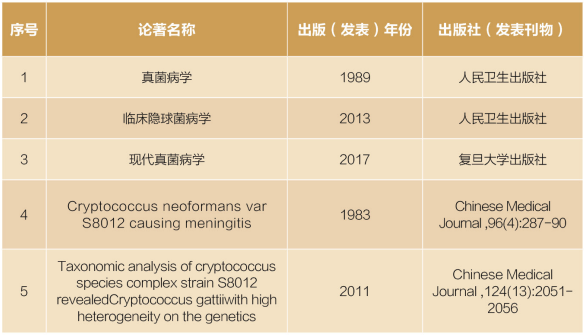

[代表性著作]

[获奖者风采]